AXIAL SCX24のショックタワー製作 & ダンパーセッティングとカスタム

SCX24ノーマルシャーシの大きな弱点は、ショックタワーの取り付け穴が1つしかなくダンパーセッティングができないことです。

走破性に大きく関わるところなのですが、カスタムパーツが見当たらないので作ってみることにしました。

合わせてダンパーも社外品に交換します。

取り付け方法だけだとつまらない記事になりそうなので、走破性をアップさせるコンペ向けのセッティングやカスタムもご紹介します。

マルチポジションのショックタワーを使うメリット(LCGフレーム含む)

ノーマルシャーシではダンパーが垂直方向にしか可動しないので、脚が動く範囲はある程度のところで制限されています。

マルチポジションのショックタワーを使ってダンパーに角度を付けることで脚の可動域が広くなり、フレキシブルに動くようになって様々な路面状況に対応しやすくなります。

合わせてダンパーを長いものに交換することで、その効果は更に大きくなります。

ロッククローリングをする時は実車と違って衝撃を吸収する必要はないので、このようなセッティングが一般的です。

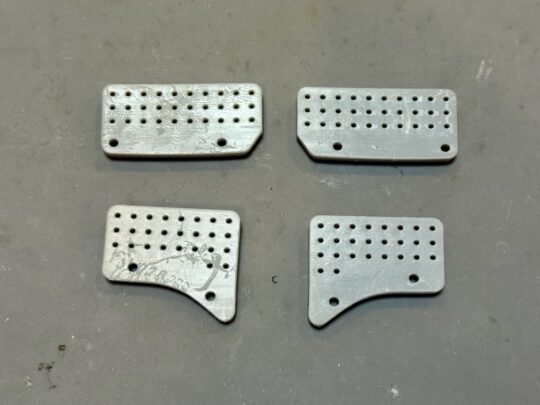

オリジナルのSCX24ノーマルシャーシ用ショックタワー

図面を引いて3Dプリンターで製作しました。

試作第1号なので形状とかはブラッシュアップが必要ですが、とりあえずテストしてみてみます。

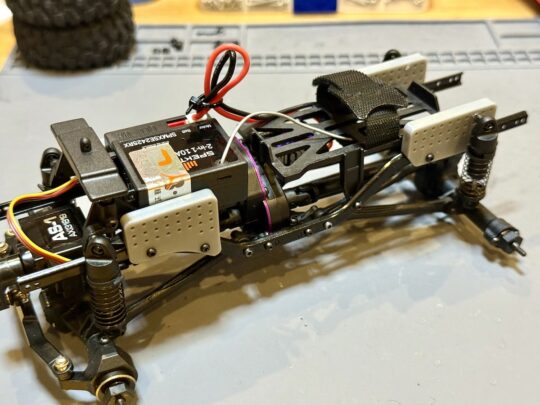

取り付けるとこんな感じです(まだダンパーはノーマルのままです)

ノーマルのESCトレイとバッテリートレイを併用する設計になっています。

LCGシャーシに交換しなかった理由

INJORAとMEUSから安価なLCGシャーシが発売されているのですが、個人的に考えるこれらの弱点はショックタワーの穴の数と場所が限定的で、ダンパーセッティングの幅が広くない気がします。

あとは、ESC / 受信機やバッテリーの配置もどうなるのかわからないあたりが決定打にはなりませんでした(現物未確認ですが)

今回交換するダンパー:INJORA 39mm Aluminum Threaded Oil Shocks

今回使ったのは、SCX24カスタムの定番品のINJORA 39mm Aluminum Threaded Oil Shocksです。

値段は4本で3,000円弱のお手頃なダンパーです。

INJORA 40mm Big Bore Oil Shocksも使っている人が多いですね。

ノーマルダンパーよりも4〜5mm長いです。

ダンパーオイルの充填方法

知っている人からは当たり前のことなんですが、無知だった自分は最初やり方がわからなかったので初めての方向けに記事にしておきます。

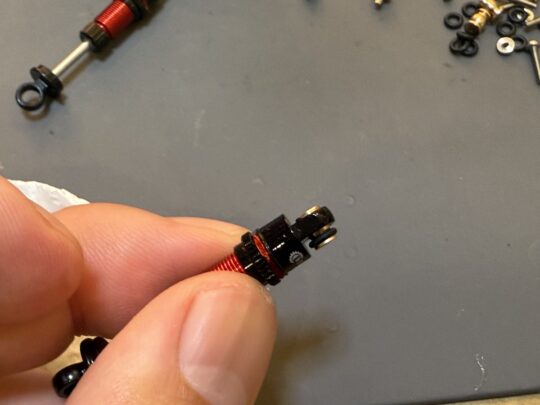

プライヤーでダンパーのシリンダーを抑えながらキャップを外します。

サイズの小さいクローラー用のダンパーは、「ラジぷら」のような小型でラジオペンチ型のプライヤーが使いやすいです(タミヤからも発売されるみたいです)

キャップを外したら中のオイルを捨てます。

シャフトを伸ばしきった状態で新しいダンパーオイルをシリンダーの上部すれすれまで入れます。

その後にシャフトを上下に動かして、中の空気を抜きます。

ダンパーオイルはいろんなメーカーからたくさんの番手が出ていますが、最終的には自分の好みのセッティングに合わせて選ぶことになります。

最初は何を選ぶのかわからないかと思うので、過去にこんな記事を書いています(【初心者向け】クローラーラジコンに使うダンパーオイルの選び方)

キャップを閉める時はシャフトが縮みきった状態にしてキャップをします。

この時にオイルが溢れますが気にせずに閉めます。

溢れたオイルはあとで拭けばOKです。

キャップを閉める時にシャフトを半分くらいのあたりで閉めたりすると、変わった動きのダンパーにも仕上がるので、いろいろ試していくうちに自分の好みがみつかると思います。

キャップを閉めたらピロボールとOリングを付けて完成です。

ダンパーの取り付け

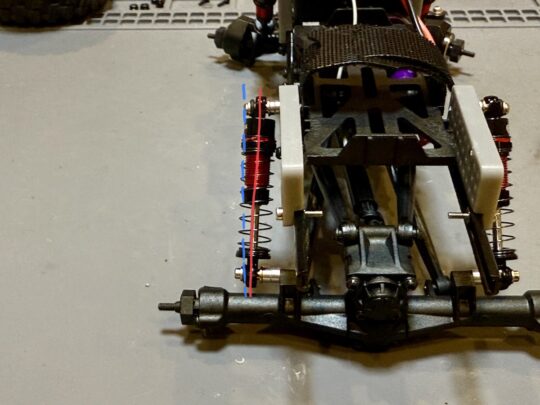

クローリング向けのセッティングは、横から見ると「ハ」の字になるように斜めに取り付けます。

傾ける角度やショックタワーのどの穴に取り付けるかはケースバイケースなので、試走を繰り返しながらのトライアンドエラーしかないです。

キャンバーに強くなるダンパーの取り付け

ダンパー取り付けのちょっとした小ワザをご紹介します。

上の写真のようにリアダンパー下側にスペーサーを入れて、ダンパーが内側に傾く角度で装着する方法があります。

これの効果としては、キャンバーで斜めに車体が傾いた時に路面に対して垂直に近い角度でダンパーが作用するのでリアタイヤが踏ん張りやすくなると言われているカスタムです。

ダンパーセッティング後の効果

1枚目がノーマル、2枚目がダンパー交換してセッティングした後です。

脚の可動域が広くなって、より高い障害物に乗り上げられるようになりました。

リアタイヤの方も可動域が広くなりました。

すごい高さに対応できるように脚の可動域をカスタムする人も見かけますが、個人的にはそこまで必要ではない気がします。

これまでの経験だとこのくらいで十分恩恵はあるし、逆に動きすぎることで別の問題が発生すると考えています。

可動域が広くなったことで新たな課題も出てきたので修正していきます。

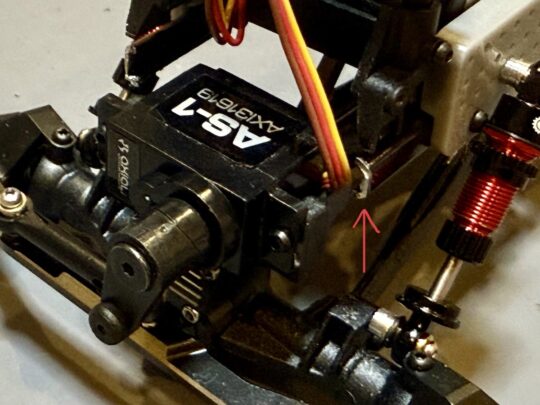

課題1:サーボとフレームの干渉

ノーマル状態の時は脚の可動域が狭いので問題なかったのですが、可動域が広くなってフレキシブルに動くようになったことによって、特定の位置でサーボがフレームと干渉してしまうようになりました。

このままでも走らせることはできるのですが、よりスムーズなクローリングを楽しむ為にフレームを切ってしまいます(今後ノーマルバンパーは装着しない前提)

ノーマルのショックタワー付近でフレームを切断するとサーボが干渉することがなくなってスムーズに動くようになりました。

ノーマルシャーシはそこまで硬くないので、クラフトのこや大きめのニッパーで楽に切断できます。

課題2:登りでバク転しやすくなるのを軽減するカスタム

ダンパーを斜めに取り付けることで可動域が広くなる一方で、登坂時にフロントダンパーが伸び切ってボディが後ろ方向に傾くことで後転しやすくなることがあります。

これを軽減させるのが「リミットストラップ」というカスタムです。

原理としては、ダンパーが伸び切ってしまうのを程よく制限するカスタムで、ミニクローラーやマイクロクローラーではゴムバンドを使うのが一般的なやり方です。

上の画像のようにダンパーにゴムバンドをかけてもいいし、サーボとフレームをゴムバンドで繋ぐ方法もあります。

LGRPやTiTSから専用品も販売されていますが、なかなかのお値段ですw

使うゴムバンドは輪ゴムでもヘアゴムでもなんでもいいのですが、ゴムバンド選びのポイントは「強すぎない」ということです。

ゴムが強すぎるとダンパーが動きにくくなってしまい、違う問題が出てきてしまいます。

どれがいいかはセッティングやリグによって異なるので、いろいろ買って試してみるしかありません。

1枚目が装着前、2枚目が装着後です。

程よくダンパーが伸びる状態を目指します。

課題3:ボディとタイヤの干渉

以前にボディをトリムして干渉しなくなっていたのですが、今回のカスタムで脚の可動域が広がったので再びボディと干渉してしまうようになりました。

原型が変わりすぎない程度で再度トリムをしようと思っています。